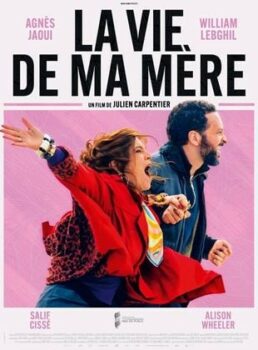

LA VIE DE MA MERE

Dès l’enfance, Julien Carpentier répétait à qui voulait bien l’entendre qu’il deviendrait scénariste et réalisateur. Très jeune, il suit les films d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri même si ceux-ci s’adressent plutôt aux adultes.

Jaoui c’est aussi le nom de jeune fille de sa mère qui souffre de bipolarité. Agnès Jaoui et elle sont d’ailleurs, toutes les deux, originaires du même quartier de Tunis.

Au départ, son idée était de tourner un court métrage qui raconterait l’histoire d’un homme jeune, qui reçoit un appel de sa grand-mère lui disant que sa mère est là et qu’il doit quitter son travail sur le champ. Il propose ce scénario à Agnès Jaoui à la sortie d’une représentation théâtrale.

15 jours s’écoulent, et voilà qu’elle lui répond avec enthousiasme : elle adore l’histoire, les personnages mais … elle n’est pas disponible pour tourner avec lui.

C’est ainsi que débute leur relation. Julien Carpentier va s’accrocher à son idée de film, pour finalement aboutir à la réalisation de son premier long métrage après plusieurs années de persévérance.

Il va s’inspirer de son vécu familial pour donner à voir les conséquences de cette maladie chronique sur les relations humaines et tenter de libérer la parole autour de la santé mentale.

Il traite le sujet non pas du point de vue du couple, comme Joaquim Lafosse dans Les Intranquilles, mais du point de vue du parent en montrant comment la relation avec son parent peut parfois être toxique .

Julien Carpentier distille dans le scénario des souvenirs authentiques pour illustrer le manque de sommeil, l’alcool, l’hypersexualité, l’énergie débordante les vêtements voyants, etc.

Il choisit des mots, des moments et des chansons qui évoquent des souvenirs parfois difficiles qu’il traite avec humour et tendresse.

Au fil du temps le fils va progressivement mettre des mots sur son vécu pour parvenir à une certaine résilience.

Julien Carpentier adore les chansons de variété qui symbolisent le plaisir de réunir toutes les générations comme la scène où les acteurs interprètent la chanson de Julien Clerc Fais-moi une place.

La musique est de Dom La Neva, violoncelliste d’origine brésilienne qui vit en France. Le film s’achève d’ailleurs sur une chanson qu’elle a spécialement composée.

Agnès Jaoui joue Judith, une mère séduisante et séductrice. Elle ne semble pas préoccupée par l’impact que peut avoir son comportement sur son fils. William Lebghil joue Pierre, un fils tiraillé par des émotions contradictoires qui oscillent de la colère au désarroi.

Au début, le personnage taiseux qu’il incarne se réfugie dans le travail, se rassure en voulant tout maîtriser. Puis progressivement il va réussir à lâcher prise et à faire à nouveau confiance à sa mère.

C’est un fleuriste talentueux secondé par Ibou, un collaborateur zêlé interprété par Salif Cissé. Pierre a aussi une amoureuse Lisa jouée par Alison Wheeler qu’il va vouloir préserver de la toxicité maternelle.

Dans La Vie de ma mère, Julien Carpentier réunit une grande dame du cinéma français et un acteur qui monte.

Bonne séance !

Doris Orlut